Los sectores mencionados deben ayudar a construir conciencia ciudadana, a mantenerla viva y a activar su dinámica, más allá de las contradicciones sociales. Vivir en sociedad es convivir: lo contrario es pertenecer a tribus contendientes.

La vida en sociedad descansa sobre dos bases irreemplazables: la política y el derecho. La primera es el sustituto de la guerra. Supone que no hay enemigos que derrotar, sino adversarios que persuadir. Si no resulta fácil llegar a grandes acuerdos, se puede inducir a unos y otros a dialogar desde orillas distintas, pero en el mismo río. El segundo es la expresión institucional del equilibrio: resuelve tensiones entre anarquía y despotismo, pero también entre intereses opuestos, ponderándolos en beneficio del interés general. De su simbiosis emerge la fuerza moral que ha de nutrir al Estado de derecho y garantizar que funcione en torno a un sistema democrático.

En el presente texto pretendo mostrar la necesidad de superar las falencias de una democracia sustentada simplemente en sus resultados electorales, en el esquema de que las mayorías son suficientes para gobernar bien y en la curiosa idea de que cuando unos ganan otros han de oponerse a los ganadores, como si la democracia fuera una especie de ping pong político donde, como dijera alguna vez un conocido político colombiano, lo que importa no es la paz sino la victoria. Por Dios, es al contrario.

La democracia mayoritaria

La democracia es antigua y el liberalismo es moderno. Aquella mostró sus primeras luces entre los griegos, mientras este recibió un primer antesoplo en el Renacimiento para consolidarse más tarde con las revoluciones modernas. En forma paulatina se fueron asimilando mutuamente, y con la evolución del Estado de derecho la democracia terminó siendo asociada a las ideas liberales.

Algunos ven en los contractualistas del siglo XVI las primeras manifestaciones del liberalismo moderno y en Thomas Hobbes, su mejor expresión doctrinaria. Pero Hobbes también es el teórico del absolutismo y el mejor inspirador del Estado de poder. Propuso dotar al Estado de un poder absoluto e ilimitado, pero también quiso ensamblar la teoría política con un pensamiento sustentado en principios científicos. Finalmente la tesis democrática se basó en la doble idea de la representación y las decisiones de los representantes elegidos tomadas a nombre del pueblo.

Entre los siglos XVI y XVIII el pensamiento moderno se arraiga en torno a una institucionalidad de la cual el Estado es la expresión paradigmática. El Estado de poder evoluciona hacia el Estado de derecho y la modernidad se identifica con un pensamiento sintetizado en tres principios: “Libertad, igualdad, propiedad”. El pensamiento moderno privilegió la libertad, pero mantuvo un espacio para la igualdad, que se amplió de manera sensible con la aparición de los socialismos. A lo largo de ese proceso surge el Estado social de derecho, que busca equilibrios entre los referidos principios.

Bobbio recuerda que las políticas de Keynes surgieron para salvar al capitalismo sin afectar la democracia, pero neutralizando los fascismos y comunismos. Aquellos “quisieron abatir la democracia para salvar al capitalismo” y estos, “abatir el capitalismo sacrificando la democracia”. Pero el Estado de derecho consolidó el constitucionalismo liberal como estructura política y el control al poder como principio democrático. Tales logros se consolidaron en el siglo XX.

El mundo anglosajón vendió en Iberoamérica la idea de que la democracia mayoritaria era el sistema político que podía garantizar el buen suceso republicano. La democracia mayoritaria está asociada al parlamentarismo. Quienes suscriben ideas democráticas y respaldan las instituciones representativas modernas repiten que el sistema inglés es el más indicado para el ejercicio del gobierno. Los radicales del siglo XIX en América compraron esa tesis. De hecho, los ingleses fungen como fundadores del sistema parlamentario y atribuyen su origen a la célebre Carta Magna inglesa de 1215. Sin embargo, ninguna de las dos afirmaciones es históricamente correcta.

El primer antecedente de parlamentarismo que conoció Europa fue la Carta Magna leonesa, originada en la convocatoria hecha en 1188 por el rey Alfonso IX a todas las fuerzas de reino, incluidos por primera vez delegados de los municipios, para tomar decisiones conjuntas en un solo cuerpo. El principio de la representación es español y el referido antecedente está oficialmente reconocido por la Unesco como el origen del parlamentarismo moderno.

De análoga manera, los ingleses asumen que el agreement of the people promulgado por Cromwell en 1653 es la primera de las cartas constitucionales modernas. Tampoco es cierto. En 1520, es decir, 133 años antes, los comuneros de Castilla promulgaron la suya, conocida como Ley Perpetua de Ávila. Esta carta obligaba al rey, que no solamente no podía modificarla, sino que debía observar sus mandatos. Que el levantamiento de Castilla fuera sofocado no desvirtúa ni el hecho histórico, ni la significación política ni la intención jurídica de la Ley Perpetua.

Con el paso del tiempo la democracia parlamentaria de mayorías se consolidó en Inglaterra, y los ingleses se empeñaron en mostrar que funciona suficientemente bien, al menos en el reino británico. Probablemente tengan razón. Sin embargo, funciona suficientemente mal en Iberoamérica, donde ha producido como resultado constantes enfrentamientos entre diversas políticas, intereses opuestos y sectores contrarios, en lugar de aclimatar un civilizado debate social.

La razón es simple: los ingleses conforman una sociedad relativamente homogénea, con partidos políticos que apenas tienen diferencias de grado sobre algunos temas, coincidencias sobre otros y, sobre todo, unos ejes comunes correspondientes a la relativa unidad de su contexto social. Las sociedades de Iberoamérica, en cambio, son plurales, diversas, heterogéneas y, además, desiguales y excluyentes.

En medio de esa contradictoria realidad el gobierno de una mayoría victoriosa no solamente no sería democrático, sino que además sería peligroso. Resulta innecesario preguntarse por las razones de las crisis —a veces sociales, a veces políticas y a menudo violentas— que se están adueñando de América. En los dos países más grandes del continente, Estados Unidos y Brasil, se produjeron situaciones abruptas, escabrosas, preocupantes, directamente originadas en el populismo presidencial.

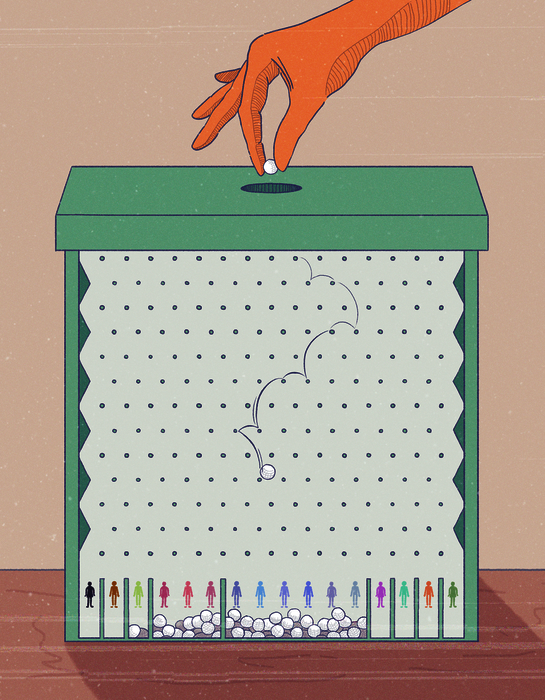

Arend Lijphart sostiene que la democracia mayoritaria funciona bien en sociedades homogéneas como la inglesa, pero es peligrosa en sociedades plurales como las de Iberoamérica. El significado primigenio de democracia, agrega, supone que todos los afectados por una política pública o por cualquier definición concreta deben tener acceso a la toma de la decisión correspondiente. Por lo tanto, la democracia mayoritaria no sería democrática, al menos en sociedades plurales, porque niega ese principio.

Al ampliar su análisis, Lijphart escribe que el gran mérito de la democracia mayoritaria

consiste en que cualquier otra respuesta, como el requisito de unanimidad o una mayoría calificada supone el dominio de la minoría —o por lo menos un veto de la minoría— y que el gobierno de la mayoría y de acuerdo con los deseos de esta, se acerca más al ideal democrático que el gobierno de una minoría. (Lijphart, 1999, p. 22)

El argumento fue válido para una democracia entendida como el triunfo de la mayoría, pero no lo es hoy, cuando la democracia es también respeto a las minorías y equilibrio de intereses opuestos.

Tal vez la sociedad más homogénea del mundo es la que vive en el Estado de Israel. Sin embargo, su actual gobierno ha tensado tanto la cuerda en nombre de sus mayorías y a favor de un proyecto de reforma neutralizante de la independencia judicial, que distintos sectores de la sociedad israelí —incluidos profesores, empresarios y exmilitares— temen por la salud de sus instituciones. El propio jefe del Estado invitó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a dialogar con la oposición pues estaría atentando contra la unidad nacional. La preocupación en Europa y Estados Unidos es tal, que algunos han definido a Netanyahu como una síntesis entre Trump y Putin. El Estado israelí está cerrando los espacios políticos que, con el colapso del socialismo, alcanzaron a anunciar equilibrios esperanzadores entre el Estado social de derecho y la economía social de mercado.

Sobre esa idea equilibrante se construyó la Constitución colombiana de 1991. Sin embargo, el principio de la libertad ha prevalecido sobre el de la igualdad hasta lo corrido de la siguiente centuria. Desde la década de los noventa, en efecto, se recuperaron las tesis que privilegiaban la libertad en términos tanto políticos como económicos. Los equilibrios que quiso afianzar el Estado social de derecho se fueron deteriorando y el Estado dejó de ser una solución para convertirse en un problema. En adelante no se produjo expansión de la democracia, sino más bien retroceso.

Es preciso recuperar su vigencia plena. La democracia no solo tiene enemigos externos sino internos. Daniel Innerarity sostiene que es preciso proteger a la democracia de sí misma: hay amenazas “democráticas” a la democracia que suelen expresarse en los populismos de todos los signos. Estos constituyen la amenaza más letal para dicha forma de gobierno porque la atacan desde adentro. Se instalan en el seno del Estado de derecho, pero se mueven a contrapelo de sus principios, en una dinámica agresiva y pasional que lo irrespeta. Los populismos acuden, en forma recurrente, a lo que los juristas conocen como fraude de ley, que supone tomar decisiones ajustadas a las reglas, pero violatorias de los principios, haciendo decir a la norma lo que no quiere decir.

Los populismos recorren el globo y producen efectos deletéreos sobre el Estado de derecho. Mientras tanto algunos analistas, afincados en el siglo XX, insisten en afirmar que la salud democrática se expresa en el enfrentamiento naturalmente suscitado entre ganadores y perdedores. Sugieren pensar mejor el sistema representativo, aunque no formulan propuestas suficientemente convincentes. Solo pocos se atreven a repensar la democracia para que no suponga enfrentamiento, sino construcción de visiones comunes, compartidas y complementarias.

Colombia necesita construir una democracia de consenso, no para que asordine el debate público, sino para que lo estimule pensando en la cimentación de acuerdos sobre mínimos y no en la anarquía que producen los enfrentamientos pugnaces. El populismo que conoce la región conspira contra la democracia. Sobre todo contra la democracia de consenso. El reto de gobernantes, dirigentes y ciudadanos es construirla.

“Colombia necesita construir una democracia de consenso, no para que asordine el debate público, sino para que lo estimule pensando en la cimentación de acuerdos sobre mínimos y no en la anarquía que producen los enfrentamientos pugnaces.”

La democracia de consenso

Como está dicho, América en general y Colombia en particular albergan sociedades heterogéneas y plurales, pero también desiguales y excluyentes. Tanto la región como cada uno de sus países tienen realidades y problemas comunes, pero también se mueven en medio de contextos específicos y características disímiles, por cuenta de que en su seno funcionan grupos y sectores diversos con intereses distintos, inclusive contrapuestos, pero en todo caso legítimos.

Por eso es necesario un sistema democrático basado en acuerdos sobre mínimos que puedan ampliarse sucesivamente a base de diálogo. Un modelo de consenso que, lejos de significar ausencia de debate, sea capaz de establecer límites a la voluntad mayoritaria y abrir espacios para una razonable participación de las minorías en medio de amplios márgenes de tolerancia. Un modelo que optimice también la participación de las mayorías, de manera que estas y aquellas encuentren sentido en abrir un debate pensando en la construcción de proyectos comunes.

En la democracia de consenso los acuerdos no son para evitar el debate sino producto de este. Permiten al ciudadano diferenciar los problemas de Estado de los de gobierno y facilitar la solución de al menos algunos de ellos, sin perjuicio de que subsista el debate sobre los demás. Supone responsabilidades, tolerancia, reconocimiento del otro. Por eso solamente funciona con demócratas. No es demócrata quien asume la política como calle de una sola vía o como escenario que excluye a sus contradictores.

En el seno de una sociedad diversa y plural no solo hay variedad de opiniones sino antagonismos. Pero en el seno de un Estado de derecho construido sobre una democracia de consenso los antagonismos pueden manejarse de manera que el debate no se produzca, en una polémica binaria, entre una verdad y un error, sino entre varias verdades y varios errores. En una sociedad plural existen varias opciones útiles y varias convenientes para escoger mediante acuerdo la más útil o la más conveniente de todas.

La Constitución colombiana de 1991 se aprobó por consenso entre los constituyentes. Su texto fue producto del acuerdo y consagró principios-valores no necesariamente complementarios. La unidad política y la autonomía territorial, por ejemplo, suelen ser principios excluyentes, pero tanto una hermenéutica legislativa como una jurisprudencial u otra doctrinaria pueden ponderarlos en la dirección de obtener una especie de equilibrio dinámico que se vaya ajustando con la evolución de los hechos. Sobre esa evolución han que producirse sucesivos acuerdos sobre mínimos, a base de un diálogo creador y constructivo. La democracia de consenso concreta de la mejor forma posible la frase de Renán: “Es un plebiscito de todos los días”.

En Colombia ha hecho carrera la idea de que la democracia se basa en la legítima contradicción entre un sector victorioso y otro derrotado. Probablemente algo de eso fue cierto cuando la sociedad era más simple o menos compleja. Pero generalizar en estos tiempos la fórmula del esquema gobierno-oposición no tiene sentido. Sería producto de un pensamiento único que ve la sociedad en blanco y negro cuando es multicolor. Por eso, dividir la sociedad entre buenos y malos, entre centro y periferia, entre izquierda y derecha, es una falacia. Ese enfoque binario es demasiado simple para formularse seriamente en tiempos tan complejos como los actuales.

Innerarity, el pensador español antes citado, sostiene que, además de la corrupción, las pugnas y los enfrentamientos pasionales, la mayor amenaza de la democracia es su simplicidad. La política es el arte de lo posible, pero su práctica actual simplifica y empobrece la democracia. En su criterio, los sistemas políticos actuales no saben gestionar bien la creciente complejidad universal y son impotentes ante quienes ofrecen simplificaciones tranquilizadoras que suelen originarse en los múltiples populismos que invaden hoy el ejercicio político.

La política está operando en entornos muy complejos y no ha podido encontrar la teoría democrática apta para tales complejidades: “La diferencia entre una democracia compleja y una simplificada es que la primera trata de equilibrar valores, dimensiones y procedimientos diversos en ocasiones difícilmente compatibles, mientras que la segunda entroniza uno de sus procedimientos y desprecia todo lo demás” (Innerarity, 2020, pp. 24-25). Tal vez podría decirse que la democracia simple es una ideología, y la democracia compleja, una cultura.

En una democracia auténtica todos los que resultan afectados por una decisión deben tener la oportunidad de participar en la toma de la decisión respectiva. El premio nobel inglés Arthur Lewis sostiene que, si los partidos ganadores pueden tomar todas las decisiones de gobierno y los perdedores pueden criticar, pero no intervenir para nada en el gobierno, los dos significados serían incompatibles. Por lo tanto, excluir a los grupos perdedores de la participación en la toma de decisiones viola claramente el significado primario de la democracia.

La deliberación ciudadana, su presencia en función de enriquecer el debate pero también de consensuarlo, es la base del ejercicio democrático. Los miembros de una sociedad plural deben poder discutir la problemática que los afecta en términos aptos para obtener consensos y garantizar el funcionamiento de unas instituciones legítimas, no simplemente legales. Ese tipo de consenso permite superar la tragedia de los populismos. No es una connivencia para la repartición de privilegios, sino un acuerdo al cual se llega a base de reflexiones que terminan en una decisión democrática.

Probablemente la crisis de paradigmas característica de la época actual no solo afecta al Estado, a los partidos, a las formas de gobierno, sino a la democracia misma como sistema. La gran afectada es la clásica democracia liberal que se concierta desde arriba, la que impone decisiones desde las cúpulas del Estado sin reparar ni consultar los sonidos plurales de la sociedad, es decir, la que impone por vía administrativa o jurisprudencial decisiones que deben ser legislativas o políticas.

Tocqueville se atrevió a afirmar que la supuesta ventaja de los americanos del norte sobre los del sur consiste en que aquellos nacieron iguales en vez de llegar a serlo. Creo que es un despropósito del publicista francés que lo muestra como un buen hijo de la Modernidad, pero no como un buen pensador democrático. Los gringos no nacieron iguales, incluso no han llegado a serlo todavía, como lo muestra la vigencia de su vieja cultura wasp. Pero, además, mientras los colonizadores ingleses exterminaron a los aborígenes, en Sudamérica surgieron pueblos nuevos cuya naturaleza plural exigía pensar instituciones que se correspondieran con su propia realidad contextual.

“La deliberación ciudadana, su presencia en función de enriquecer el debate pero también de consensuarlo, es la base del ejercicio democrático. Los miembros de una sociedad plural deben poder discutir la problemática que los afecta en términos aptos para obtener consensos y garantizar el funcionamiento de unas instituciones legítimas, no simplemente legales.”

Los colombianos necesitan aproximarse a una democracia de consenso para garantizar la posibilidad de construir proyectos comunes. Lo demás es seguir cultivando rencores insuflados desde una cúpula política que se acostumbró a la confrontación con el otro, en vez de rescatar y mantener un ejercicio creciente de diálogo civilizado. Tenemos políticos y analistas de todas las tendencias, prisioneros de los ideologismos del siglo XX, que insisten en adaptar a sus dogmas las realidades sociales.

Probablemente la democracia mejor consolidada del mundo es la de Suiza, un país plural como pocos, que suele buscar consensos a partir de una especie de democracia cantonal claramente participativa. Suiza funciona en torno a un federalismo territorial. El de Bélgica, por ejemplo, que no es territorial, funciona a partir de la autonomía de tres comunidades lingüísticas bien diferenciadas: la flamenca, la valona y la germanófona. En Bélgica existen instituciones que deciden única y exclusivamente para cada una de las nacionalidades mencionadas. Esa sería una fórmula intermedia. No es precisamente democracia consensual, pero puede lograr convivencia a través del pluralismo jurídico.

Es mucho lo que Colombia necesita aprender de la democracia de consenso y mucho más lo que debe hacer para construirla. El constituyente del 91 hizo aproximaciones a este modelo, pero los gobiernos ulteriores, sobre todo en este siglo, resultaron inferiores al mandato constitucional. Los colombianos llevan treinta años contrarreformando su Constitución en lugar de desarrollar debidamente sus principios y mandatos. Sin embargo, nunca es tarde para que un país busque la unidad en medio de sus diferencias y avance hacia el encuentro consigo mismo.

En ese marco, vale la pena recordar a dos grandes juristas colombianos que no dudo en señalar como precursores de la democracia de consenso en América: Rafael Rocha y Nicolás Esguerra. Rocha, a quien su coterráneo Fabio Lozano Torrijos comparó con Murillo Toro y Rojas Garrido, se opuso al proyecto de Núñez y Caro porque, en su criterio, invitaba a la confrontación antes que al consenso, y semejante postura resultaba absurda en un país en construcción. Rocha, por su parte, formuló propuestas concretas que bien podrían ser hoy objeto de debate. Defendió la democracia constitucional y denunció la estructura personalista del poder en Colombia. Propuso la alternación de los partidos en el poder, la presidencia de la república colegiada y pidió aplicar una auténtica democracia de consenso. La república no es el gobierno de un hombre, escribió en 1885, ni de una facción, ni de un partido político, sino el de todos sin exclusiones. Solo así se pueden garantizar la paz interior y el orden público.

Las propuestas de Rocha no tuvieron audiencia pues la Regeneración se impuso inevitablemente. Una década más tarde Esguerra propuso una reforma constitucional que permitiera la coexistencia de los dos grandes partidos en el gobierno de forma simultánea. Invocando las tesis de Rocha, Esguerra sostuvo que las causas eficientes de las revoluciones intestinas de Hispanoamérica son el ejercicio del gobierno por un solo partido político y el ejercicio del poder ejecutivo por un solo individuo.

Rocha y Esguerra se identifican en la propuesta que solo parcialmente aceptó la Unión Republicana en 1910. Para ambos, a la exclusión sistemática, inexorable y recíproca de los partidos en el gobierno “se agrega como causa concomitante, el ejercicio del poder ejecutivo por un solo individuo, o sea la institución de la presidencia, común a todas las repúblicas americanas, y rezago de la antigua monarquía, de funestísimas consecuencias para la democracia” (Esguerra, 1996, pp. 22-23).

Son lapidarios en sus juicios: la indivisibilidad del poder ejecutivo es fuente deletérea de males incalculables; la inversión de las rentas públicas, el nombramiento de los empleados, el mando del ejército, la renovación del gobierno, la dirección de la política, la dignidad y el reposo de la nación dependen de la voluntad, de las pasiones, de los errores de un hombre, y por grande que este parezca, ningún pueblo debe consentir en que una sola voluntad sea árbitro del devenir de un pueblo.

No dudo en afirmar que aquellas tesis cobran hoy actualidad. En los tiempos que corren la democracia significa —debe significar necesariamente— inclusión, y eso desvirtúa por completo la falacia según la cual el gobierno requiere de la oposición para que la democracia funcione. Como está dicho, en una sociedad heterogénea, desigual, excluyente, el esquema gobierno-oposición resulta una impostura. Pero también vale la pena abrir un debate amplio sobre la conveniencia de adoptar en Colombia una presidencia colegiada. Así como es colegiada la cúpula de los poderes legislativo y judicial, podría serlo también la del ejecutivo.

Ahora bien, en los años ochenta se consolidó el consenso de Washington, un paquete de medidas estándar para Iberoamérica, según el cual el proteccionismo, la intervención del Estado y la indisciplina fiscal habían provocado la crisis económica de esa década. Curiosamente, Reagan y Thatcher decidieron que el futuro del mundo no estaba frente a sus ojos sino a sus espaldas. Semejante postura retrotrajo la historia por lo menos un siglo. “El Estado no es la solución sino el problema”, fue el inefable diagnóstico de Reagan. La región se vio impelida a mirar hacia el pasado para ordenar su futuro de la mano de los principios del liberalismo clásico. Se cerraron espacios al Estado y se abrieron al mercado, se desprotegieron las industrias nacionales y se liberalizó el comercio. Más o menos así había sido el mundo hasta el siglo XIX.

En adelante, se privilegió la libertad sobre la igualdad, pero se formuló que aquella sería capaz de regularizar la inflación, controlar la deuda externa, aumentar el flujo de capitales y, en general, recuperar la tranquilidad social que había desaparecido en medio de los sobresaltos de la década perdida. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Se obtuvieron altos niveles de crecimiento económico, pero también altísimos niveles de desigualdad y aparecieron fortunas gigantescas, superiores al PIB de varios países sumados. El uno por ciento más rico del planeta terminó acumulando casi la mitad de la riqueza global.

El siglo XXI desplazó la idea de un republicanismo cívico o un liberalismo igualitario que siguieran pensando en el bien común, en el interés general, en la inclusión democrática. Como se dejó todo el espacio político al liberalismo y todo el espacio económico al mercado, la región y el país fueron impelidos a dejar atrás los equilibrios entre Estado social de derecho y economía social de mercado, ensayados por el constituyente del 91. Para cerrar el círculo, pasando sobre una Constitución de consenso los jefes de Estado volvieron a ser jefes de partido con la consigna de conservar el poder para sus adeptos.

La aldea universal acostumbró al mundo a vivir en medio de un Estado más bien espectador, que resigna funciones hacia arriba, en beneficio de lo global, y hacia abajo, en beneficio de lo local. Sin embargo, dentro de los Estados, existe mayor interés por las misiones de internacionalización que por las misiones de descentralización. Es importante que el país y la región puedan ser protagonistas del mercado mundial, pero también que sus ciudadanos no sean convidados de piedra en el proceso de desarrollo político, económico, social y cultural de sus propias comunidades.

Ulrich Beck recuerda la frase consignada en la pancarta de unos manifestantes: “Aquellos a los que hemos elegido no tienen poder y a los que tienen poder no los hemos elegido”. Eso quiere decir que no sabemos muy bien de qué estamos hablando cuando nos llenamos la boca con la palabra democracia. Davos es más importante que el Congreso de cualquier país del mundo y que cualquier organización internacional porque ya no son los Estados los que hacen las leyes internacionales y los flujos de capital no están sujetos a decisiones exclusivas de las leyes internas.

La democracia dejó de ser nacional y no podrá ser global porque ningún ciudadano del mundo está en condiciones de elegir instituciones o liderazgos globales. Al menos en principio tendrá que ser de carácter local o, como dice Beck, cosmopolita: corrientes culturales contradictorias se aprietan en un espacio que se vuelve multidimensional, el cosmos y la polis. La visión cosmopolita supone una apertura mental, una afirmación cultural y una construcción institucional desde abajo, a partir del reconocimiento de la diferencia y de la adopción de mecanismos capaces de manejar las contradicciones y evitar estallidos de violencia.

Primero la crisis financiera de 2008 sacó a la luz muchas carencias de las democracias occidentales, cuyo resultado fue una multiplicación de los movimientos de protesta, que expresaron desafección hacia el sistema político. La política se vació de contenido desde que se le dijo al mundo que el Estado no era la solución sino el problema, pero ahora aparece un interesante fenómeno de repolitización social. La gran respuesta ante la crisis de la democracia es necesariamente más y, sobre todo, mejor democracia. No sin razones el historiador Pierre Rosanvallón habla de la democracia de apropiación.

Sin cerrase aún esa grieta apareció la pandemia, que hizo aún más compleja la situación y agudizó la problemática social. Al mundo le tocó mirar de nuevo hacia el Estado. Enfrentar la pandemia con éxito hubiera sido imposible sin su participación protagónica. No se trataba de regresar en la historia, pero sí de equilibrar un poco la ecuación entre libertad e igualdad que, conjuntamente con la defensa de la propiedad, son los principios fundamentales del pensamiento moderno. En medio de la pandemia el propio Davos encontró razones para la cooperación, la solidaridad y la intervención tras el dejar hacer que venía agudizando la crisis.

En su edición de 2020 Davos registró la llegada a un punto de inflexión global en su página web, de la cual extraigo la frase que enseguida consigno: “The sheer number of ongoing crises calls for bold collective action”. Acto seguido, tal fuente plantea cuatro aspectos indispensables para lograr otra mirada sobre las sociedades actuales: 1) cambiar de actitud, pues se concluyó que la desigualdad no es un subproducto equivocado del progreso sino el resultado de aplicar políticas erróneas; 2) cambiar la métrica, porque el PIB mide parámetros equivocados; 3) promover una economía para todos y 4) crear conexiones no solo entre distantes sino entre distintos.

“ La gran respuesta ante la crisis de la democracia es necesariamente más y, sobre todo, mejor democracia.”

Ignoro si los propósitos de Davos-2020 se mantienen o se han olvidado. Pero es evidente que el camino de vuelta a la normalidad está plagado de tropiezos. En cualquier caso, los países de Iberoamérica están moralmente obligados a mirar hacia Davos con sentido crítico. Ha sido una tertulia inteligente y valiosa de la elite global que a veces mira hacia el planeta y a menudo hacia sí misma. Pero también es un foro clave para impulsar al menos algo de lo propuesto en 2020.

El mundo no puede olvidar que la guerra es una confrontación violenta y la política, un diálogo civilizado. La guerra se hace entre enemigos y la política, entre adversarios. Erich Hartmann definió la guerra como “el lugar en el cual jóvenes que no se conocen ni se odian se matan entre sí a nombre de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan”. La política, en cambio, reclama líderes capaces de llegar a acuerdos sobre algunas cosas, sin perjuicio de mantener desacuerdos en otras, con la voluntad política de seguir dialogando en medio de certámenes electorales.

Alguien ha dicho que el mundo no cruza por una época de cambios sino por un cambio de época. Encuentro equivocado el aserto. Lo que ocurre es mucho más que eso. Como lo anota Beck, se trata de una gran metamorfosis del mundo; una metamorfosis general, involuntaria, desideologizada, que se apropia de la vida de las personas a una velocidad vertiginosa, superior a cualquier posibilidad de pensar y actuar. Rebasa no solo a las personas sino a las instituciones. En el afán de neutralizar esa metamorfosis, o en el intento de apropiársela, los populistas mantienen vivos conceptos binarios que resultan jurásicos en un mundo de múltiples acentos como el actual.

Como está dicho, izquierda y derecha, centro y periferia, nacional y extranjero, bueno y malo, son miradas binarias propias del siglo XX, mantenidas por los populismos para ganar elecciones. Mera incapacidad para formular propuestas en medio de esta metamorfosis que avanza sin pedir permiso y sin una teoría que la sustente. Pero esta especie de ausencia de futuro nos aferra al presente, sin darnos cuenta de que este se vuelve pasado y terminamos montados en una nave incapaz de incorporarse al universo de su tiempo.

En semejante escenario de complejidades, incertidumbres y complicaciones no se puede dejar la democracia en manos de unos pocos, y menos si estos no tienen claro el papel fundamental del Estado y el protagonismo de los ciudadanos en esta encrucijada. La democracia debe construirse entre todos, todos los días, y cultivarse a través de amplios debates animados por el interés de obtener acuerdos en función del bien común. Una democracia de consenso permite tramitar los conflictos propios de la vida en sociedades complejas a base de una relación civilizada. De otra manera, en una sociedad plural la convivencia será imposible.

Referencias

Esguerra, N. (1996). Coexistencia de los dos grandes partidos en el gobierno. En Academia Colombiana de Jurisprudencia (ed.), Pensamiento jurídico colombiano: libro del Centenario. Bogotá: Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Innerarity, D. (2020). La democracia compleja. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Lijphart, A. (1999). Las democracias contemporáneas. Barcelona: Ariel.

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DNINFOA - SIA

DNINFOA - SIA

Bibliotecas

Bibliotecas

Convocatorias

Convocatorias

Identidad UNAL

Identidad UNAL